アーカイブ香取遺産 Vol.221~230

更新日:2026年2月20日

アーカイブ香取遺産 Vol.221~230

Vol-221 扇島十三枚と名薬

Vol-222 “関東灘”佐原の酒造業

Vol-223 九美上にあった競馬場

Vol-224 向井内遺跡

Vol-225 香取神宮の防災施設整備~最初で最後の一斉放水~

Vol-226 名工鼠屋伝吉の山車人形

Vol-227 縄文人は意外とグルメ?

Vol-228 千丈が谷 中世城館と陸の松島

Vol-229 落文神社蹟

Vol-230 古墳を再利用した経塚

Vol.221 扇島十三枚と名薬

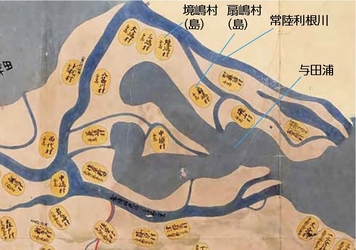

元禄国絵図(新島地区部分) 注釈:国立公文書館所蔵

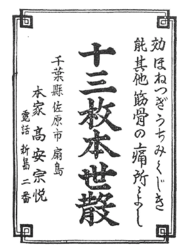

薬の包装紙 注釈:小口千明「情報機能からみた銚子地域ー医薬情報の発信に注目してー」『歴史地理学調査報告』8より引用

扇島地区は南に与田浦、北には茨城県との境界となる常陸利根川が接する水辺の地区です。江戸時代の初めに香取の海に囲まれた沖之島を徳川家康が新嶋と命名し、香取の海を埋め立てて現在の水路が巡る広大な陸地が形成されました。開発途中の1700年ごろに作成された元禄国絵図からは、沖之島であった場所に扇嶋や境嶋等の村落がみられますが、現在の新島地区より陸地の範囲が狭いことがうかがえます。現在の扇島の居住域は開発以前には十三枚又須と呼ばれていた沖之島の一区画です。

江戸時代から昭和40年代にかけては、扇島地区に存在した接骨医の本世堂が有名であり、医院にはケガの治療のため多くの人々が訪れました。1843年には水戸藩の重臣である藤田東湖が落馬のケガの治療に訪れ、大正時代には力士に評判が広がり、入院する力士のために敷地内に土俵があったそうです。遠方から訪れて近辺の民家に泊まり通院することもありました。水上交通が盛んな時期には、利根川と霞ケ浦を伝って評判が伝わり、佐原と潮来間の定期船では医院の近くに停船場が設けられ、津宮からは直行する病院船があるほどでした。いつしか本世堂は十三枚と呼ばれるようになります。

本世堂が製造する湿布薬の「十三枚本世散」も明治時代には東京の神田、茨城県南部と千葉県北部の薬屋で販売されました。現在の湿布薬とは異なり、粉末の薬剤を酒や酢と混ぜ合わせ、紙か布に塗り患部に貼り付けるものです。

なお、この薬にはカッパから作り方を教わったという水辺の地域らしい伝承があり、商品名の十三枚は使い始めて13枚目にはケガが治ることからともいわれます。

Vol.222 “関東灘”佐原の酒造業

かつて佐原は数十軒の酒蔵が立ち並ぶ、酒造業の発達した場所でした。その繁栄ぶりは、大正10(1921)年刊行の『香取郡誌』中においても、「清酒は所謂る関東灘の称あり」と、酒造先進地帯である灘五郷(現在の兵庫県西宮市・神戸市に所在)になぞらえて称されています。

佐原の酒造業は、記録の上では、寛文年間(1661~72)に伊能三郎右衛門が、常陸国牛堀村(現在の茨城県潮来市牛堀)平八郎から酒造事業を買い受けたものが最古とされています。

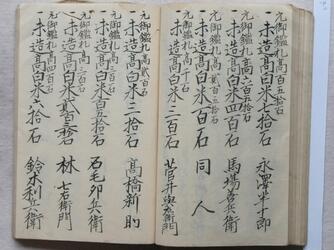

その後、佐原の商業的発展に伴い、酒造業は大きく発展していきます。天明8(1788)年には、酒造人35人、酒造高1万3千石以上が記録されています。さらに明治元(1868)年には、佐原全体で1万6千700石もの酒造米高を35人の酒造人が願い出ています。

「文久三癸亥年ヨリ 酒造書類控 一番」(馬場善広氏所蔵史料)

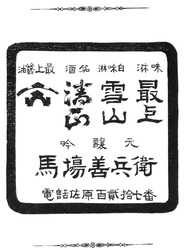

馬場善兵衛(現在の馬場本店酒造)広告(大正3年『佐原案内』より)

日の屋(現在の東薫酒造)広告(『実業新報』明治34年2月1日より)

また、明治以降は味醂醸造業が発達を見せます。明治4(1872)年時点で520石であった味醂醸造高は、昭和6(1931)年に刊行された『佐原町誌』中で1千771石が記録されており、またその品質についても「…内外に名声を博し博覧会又は共進会、品評会等に出品して、毎回幾多の称賛を得…」と述べられています。

一方、先述の『香取郡誌』内において、「…佐原は酒造に於ては往時四十余戸を算せしが近来若干退歩の傾向あり…」と述べられており、50年ほど後の『佐原町誌』に酒蔵として記載されているのは、味醂醸造家を含め7軒のみとなっています。

現在、「関東灘」の隆盛は鳴りを潜めたものの、江戸時代創業の酒蔵2軒が、今なお経営を行っており、佐原の伝統的町並みに欠かせない要素となっています。

Vol.223 九美上にあった競馬場

九美上地区とその周辺には、かつて油田牧という馬の牧場がありました。江戸時代、幕府により下総地域に広く展開していた馬牧の一つで、当時の九美上辺りには野生に近い状態の多数の馬が放し飼いで育てられていました。明治になり馬牧は廃止され政府による開墾事業が行われますが、その際に油田牧の中心部は新たに九美上という地名になりました。

このように馬にまつわる歴史を持つ九美上には短期間ですが競馬場が設けられたことがあります。個人経営の牧場内で行われていた草競馬を元に、大正14(1925)年に香取郡産馬畜産組合が競馬場として認可を受け開設した競馬場です。同年秋から開催され、年に2~3回開催されていたそうです。コース規模は当初は一周500mほどで、その後834mに拡張されています。農耕馬が中心のため競馬は農閑期に開催されていて、時には地元青年団の運動会なども行われていたようです。

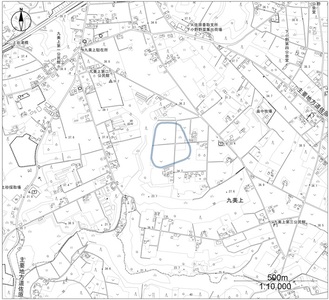

九美上競馬場跡

九美上競馬場の推定位置

国土地理院撮影の空中写真(昭和22年撮影)

近代日本の地方競馬は明治41(1908)年の競馬規定の制定、同43年の改正を経て、昭和2(1927)年地方競馬規則の制定により、馬券(勝馬投票券)が正式に認められた「地方競馬」として準公認の競馬となりました。なお、同規則により地方長官(県知事など)が競馬場を認可していましたが、千葉県ではその数は2か所に制限されていました。ちなみに昭和2年当時では、すでに開設していた九美上と同年開設された柏の競馬場のみが認められています。

その後、千葉県畜産組合連合会が香取郡畜産組合から九美上競馬場の開催権利を買い取り、昭和6(1931)年に柏競馬場に続いて、県内2か所目として市川競馬場を開設しました。これにより九美上競馬場は廃止となり、程なくして牧場も福田へ移転しました。現在その跡地には畑が広がっていますが、その一部にコースの名残らしきものを見ることができます。

Vol.224 向井内遺跡

上:杯(つき) 下:高杯(たかつき)

向井内遺跡は、山田地区川上地先、標高約3mの沖積平野にある遺跡です。この沖積平野は、利根川に注ぐ黒部川の流水により土砂が堆積してできた低地です。主に水田として利用され、現在に至っています。

平成11年の調査で、遺物が集中する範囲を確認しました。出土した遺物は、古墳時代中期を中心とした時期の土師器で、完全な形のものもあります。壊れているものも割れ口が摩滅していないことから、上流から流れ着いたものではなく、その場所で使用されたものです。種類は杯・高杯のほかに祭祀用に作られた手捏土器があり、この場所で祭祀が行われていたと考えられます。

考古学では神や霊を祭ることを祭祀とし、祭祀遺跡や祭祀遺構と呼びます。

日本には、昔から自然界のあらゆるものに神や霊が宿っているという考え方があります。当時の人々が黒部川の流れによってもたらされる恵みを、水の神に願った場所だったのでしょう。水害が起こらないように、稲などが頭を垂れるほど豊かに実るようにと。

では、祭祀を行った人々はどこに集落を営んでいたのでしょうか。黒部川を望む台地には、古墳時代中期の遺跡は希薄で、沖積平野に点在する微高地にあるのではないかと考えられています。

近年、当遺跡の北西約500mの微高地で、古墳時代中期の遺物が出土する鶴巻遺跡を発見しました。令和5年から発掘調査に着手したところです。祭祀を行った人々の集落跡が見つかる可能性がありそうです。

手捏(てづくね)土器

Vol.225 香取神宮の防災施設整備~最初で最後の一斉放水~

令和元年に発生したフランスのノートルダム寺院の火災や沖縄の首里城の火災を受けて、近年は文化財の防災・防火が注目されています。

そうした中で香取神宮では、令和8年4月の式年神幸祭に向けた事業の一環で、境内の防災施設整備事業を令和5年度から令和6年度にかけて実施しました。これまでは昭和51年度に設けた防災設備を使用してきましたが、約50年が経過し各所で老朽化が進んでいました。

今回の事業の主な内容は、経年劣化が進んだ設備を最新式に改めるものです。文化庁より令和3年に示された指針に基づき、動力消防ポンプの交換、炎感知器連動の自動放水銃、易操作式消火栓、境内配管の設置などを、国庫補助などを受けて行いました。令和6年度の上半期に配管設置のための掘削などを行ったので、参拝時に目にした人もいるのではないでしょうか。

拝殿への放水状況

楼門への放水状況

自動放水銃の放水範囲は重要文化財の本殿・楼門のほか、本殿と一体の拝殿・幣殿・神饌所を、計8基の放水銃がカバーします。また、近接する建造物を含めて消火栓で対応できるように想定されています。

令和7年1月30日に、設置した機器の動作確認などのため、自動放水銃の一斉放水試験を行いました。晴天の下で、写真の通り機器が十分に作動することが確認できました。放水による効果として、保護対象建造物を火災から守る他、周囲で火災があった際に延焼しないよう、あらかじめぬらして燃えにくくする効果も期待されます。

香取神宮には国宝の海獣葡萄鏡や古神宝類などの美術工芸品、旧拝殿や勅使門などの指定建造物が多数所在します。防災機器が作動するのは試験時のみであることを願うばかりです。また、炎感知器が新たに設けられましたので、参拝の際は境内での火気の使用をお控えいただくようお願いします。

Vol.226 名工鼠屋伝吉の山車人形

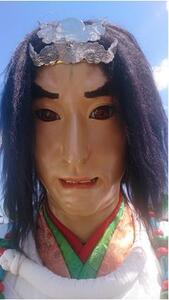

(写真1)鼠屋伝吉作 北横宿区所有 生人形 日本武尊

(写真2)鼠屋伝吉作 下新町区所有 生人形 浦嶋太郎

鼠屋は17代続いた人形師の名門で、初代は豊前掾と称し、姓は竹岡で代々五兵衛を名乗りました。江戸の天下祭りをはじめとして、関東各地の山車人形を数多く製作しています。その始まりは古く、徳川氏が江戸に入ったころからといいます。

鼠屋のことを記した文献に、寿々木雪山の「近世名匠伝 七 人形師 鼠屋伝吉同政吉」(『建築工芸叢誌』、大正3年)があります。その中に佐原の山車人形にまつわる興味深いエピソードが記されています。要約すると「竹岡伝吉は、14代鼠屋五兵衛の実子で、幼少の頃から花沼政吉とともに父五兵衛に彫刻を学ぶ。安政5(1858)年に熊本の松本喜三郎が江戸で行った生人形の見世物を見て、伝吉と政吉は大いに刺激を受け、画を学び、老若男女を写生し、その骨格等を考え、自分の家の人形に応用して改良を図っていた。たまたま下総の佐原より山車人形の注文があったので、日頃研究するところを実地に施し、日本武尊と浦嶋の2基、各長さ一丈二尺(約3m60cm)の人形に初めて写生的製作を試み、大いに世間を驚かせたという。」と記しています。伝吉は父の跡を継いで鼠屋の15代となりますが、同書では「明治8(1875)年12月6日、不帰の客となる享年37歳」とも記しています。

改めて北横宿の日本武尊(写真1)や下新町の浦嶋太郎(写真2)を見ると、顔の筋肉の表現などがとても写実的に表現されていることが分かります。これら二体の製作年を伝える文書は発見されていないことから、伝吉が亡くなる明治8(1875)年の12月までには造られていた蓋然性が高いといえます。

日本武尊と浦嶋太郎の山車人形は、早世した名工鼠屋伝吉が最晩年にその技術の粋を尽くして製作し、佐原に残した作品だったのです。

なお、鼠屋伝吉はその技量をアメリカで賞賛されており、生人形農夫婦の像はスミソニアン自然史博物館に今も保管されています。

Vol.227 縄文人は意外とグルメ?

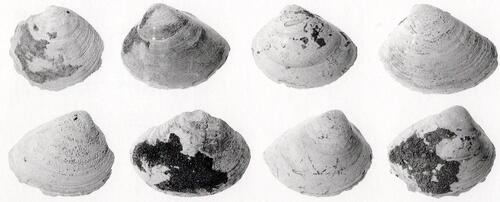

鴇崎貝塚から出土したハマグリの貝殻で作った貝刃

縄文時代の人々は、動物や植物が豊富な場所の近くに集落を営み、暮らしていました。その様子の一端を貝塚の発掘調査から知ることができます。

千葉県は全国でも有数の貝塚が密集する地域です。香取市内では現在の海岸線から遠く離れた内陸部の貝塚でも海水や汽水に生息する貝が出土します。

香取市における貝塚の分布

これは「縄文海進」と呼ばれる気候の温暖化に伴い、氷期の氷河が溶けて海水面が上昇し、現在の利根川や霞ヶ浦を含む広大な低地が海となっていたからです。

貝塚では、貝殻のもつ炭酸カルシウム成分のおかげで獣骨や魚骨が良好な状態で残されています。

市内には明治時代から発掘調査が行われている貝塚もあり、食生活の一部が明らかとなっています

貝類ではハマグリがほぼ全ての貝塚より出土しており、縄文時代の人々から絶大な支持を得ていたと考えられます。その他にアサリやシオフキ、マテガイ、バカガイなどがあります。当時も現代を生きる私達と同様においしい貝類を目当てに潮干狩りを行っていたといえます。そう考えると、縄文時代の人々も意外とグルメだったのかもしれません。

また食べ終わった貝は必ずしも捨てるわけではなく、加工して装飾品や道具として利用していました。例えば魚の鱗を取るために使用された貝刃は、ハマグリなどの分厚い貝殻の縁に刻みをつけたものです。今日話題になっているSDGsに通じるものを感じます。

Vol.228 千丈が谷 中世城館と陸の松島

黒部川の流域には、台地に囲まれた東西5km・南北6kmほどの広大な田園地帯があり、東側の阿玉台地区から府馬地区にかけての丘陵と谷地に水田が入り組んだ地域は千丈が谷と呼ばれます。江戸時代の19世紀中ごろに布川(現在の茨城県北相馬郡利根町)の医師である赤松宗旦が作成した地誌『利根川図誌』では「(五郷内地区の)山に至りて(登って)西北を望めばいと広々たる耕地あり この辺みな一圓に千丈がやつといふ 又千葉氏族の住しあたりなれば千葉が谷とも伝といへり」と紹介されています。現在と同様に田園地帯が広がり、千葉氏が地域を治めた伝承が伝わっていたことが示されています。

千丈が谷を囲む丘陵上の米野井・田部・府馬・五郷内のほか、低地の小見、川上、下小川には中世の城館跡が存在します。これらの城館は千葉氏一族をはじめとする支配者の拠点であり、永禄年間(1558~1570)には米ノ井城(米野井)などが安房勝浦城主の正木氏の侵攻を受けています。このことから当地が合戦の場であったため「戦場が谷」が「千丈が谷」に転じたとする伝承もあります。

府馬から阿玉台方面を望む

現在は戦乱の時代から久しく、かつての城館があった丘陵を背景に水田のなかに寺社や民家の生垣が点在する風景が広がります。このような風光明媚な景観から水田を水面、丘陵と生垣を島にみたてて日本三景の一つである松島(福島県宮城郡松島町など)になぞらえて、千丈が谷は陸の松島と称されています。

Vol.229 落文神社蹟

香取市は大倉の、国道356号線から踏切を越えて、側高神社方面へ上り、東関東自動車道を越えた先に、ツツジやサツキに囲まれて、落文神社蹟は存在します。

その昔、鹿島から使いの鹿が文書の巻物をくわえて香取の神へと遣わされた際、猟師に追われ逃げるうちに文書を落としてしまい、責任を感じた鹿は苦しみ悶え死んでしまいました。その後、里人たちがその霊をまつったのが、神社のいわれとされています。なお、文書は里人に拾われ、無事、香取神宮に届けられたとのことです。この文書を拾った場所であることが近在の小字「披露」の由来とされています。

(写真1)落文神社蹟・建て直された鳥居

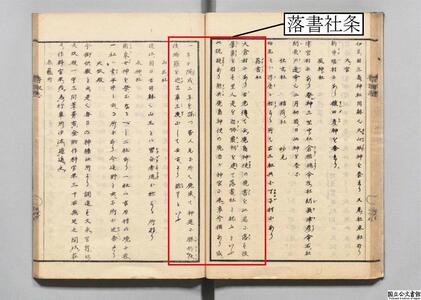

(写真2)小林重規『香取志』落書社条抜粋(国立公文書館デジタルアーカイブより引用)

このいわれにつき、香取神宮神官であり、国学者でもあった小林重規は、天保4年(1834)刊行の著書『香取志』において、「此説疑あり」としています。しかし一方で、「鹿島神使の鹿吾が神宮に来ル事今猶あり」ともしており、1~3年ごとに「鹿来りて神庭に膝折伏後ニ瑞籬(注釈)を巡る事三度にして去」という姿が昔から見られている事を述べています。

津宮の学者、久保木竹窓が文政11年(1828)頃に著した『香取私記』によれば、かつては里人によってまつられ、11月17日に祭事も執り行われていた神社であったようですが、現在では同じ大倉地区の側高神社に合祀されており、神社跡には鳥居と嘉永7年(1854)奉納の手水鉢、「落書大神之社蹟」と書かれた石碑が残ります。石碑の裏には明治42年(1909)に合祀されたことが刻まれています。

落文神社蹟の鳥居は、令和元年の台風により倒れてしまいましたが、この度、令和7年7月2日に地元の有志の方々により再建されました。

地域の伝承を伝え、今なお大切に守られている神社跡です。

注釈:瑞籬・・・ずいり、みずがき。神社など神聖な場所の周囲にめぐらした垣。

Vol.230 古墳を再利用した経塚

今回は、西和田地区に所在した経塚を紹介します。本来は径約9m、高さ約2.4mの円墳でしたが、千数百年の時を経た江戸時代に経塚として再利用されたものです。

経塚は、経筒や経箱に仏教経典の写経を入れて埋納し、塚を築いたものです。平安時代は経典の保存が目的でしたが、鎌倉時代以降は現世利益祈願・供養が目的となりました。写経は、材木を紙のように薄く削った経木に書き写したもの、小石に墨書をした経石などがあります。経石には一石に一字を書く一字一石経が普通です。これを埋納し、建てた石碑を一字一石塔といい、この塚にも建立されていました。調査では、頂に掘られた穴から経石が6万9千個近く出土しました。

経塚全景(南西から)

経石

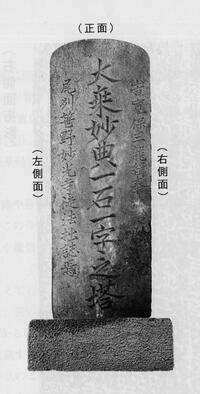

一字一句塔

一字一石塔には、いつ、誰が、何のために祈願・供養したかが刻まれています。

正面には「寛保三(1743)年、尾州笹野(現在の愛知県一宮市)妙光寺の檀信徒が発願し、大乗経(法華経)の一字一石経を埋納した」とあります。願文は側面に刻まれ、その大意は「下総香取郡和田村梅林禅寺(現在、西和田には梅林寺があります)を訪れ、そこで生涯を終えた『實春信士』の33回忌の法要と村人や檀信徒の先祖供養と子々孫々にわたる一切の利益を祈願する。亡き母を思い経木に代える石を拾い集め、香をたき身を清め、写経を成し遂げ供養する」です。

この背景には、前年に関東地方を襲った大洪水がありそうです。大型台風により村人にも作物にも甚大な被害がでました。亡き母もこの災害の犠牲者なのでしょうか。まだ傷も癒えぬ翌年、現世と来世の安寧を切に願ったのでしょう。思いを巡らせると今でも身につまされます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

![]()

このページの作成担当

生涯学習課 文化財班

〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)

電話:0478-50-1224

ファクス:0478-54-5550