伊能忠敬とは

更新日:2023年7月14日

伊能忠敬とは

伊能忠敬翁

江戸時代、日本国中を測量してまわり、初めて実測による日本地図を完成させた人です。

忠敬は、延享2年(1745年)現在の千葉県九十九里町で生まれ、横芝光町で青年時代を過ごし、17歳で伊能家当主となり、佐原で家業のほか村のため名主や村方後見として活躍します。

その後、家督を譲り隠居して勘解由と名乗り50歳で江戸に出て、55歳(寛政12年、1800年)から71歳(文化13年、1816年)まで10回にわたり測量を行いました。その結果完成した地図は、極めて精度の高いもので、ヨーロッパにおいて高く評価され、明治以降国内の基本図の一翼を担いました。

伊能忠敬の旧宅

伊能忠敬旧宅概要

伊能忠敬記念館の向かいには、忠敬が17歳から49歳までの約30年間を過ごした「伊能忠敬旧宅」が残っています。

旧宅は、まず小野川のかわべりに正門と店舗が並び、店舗の奥には炊事場が続きます。さらに奥には、書院や土蔵が残されています。それぞれの構造は次の通りです。

| 建物 | 平面積 | 建築 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 正門 | 約16平方メートル |

切妻造、 |

店舗の北側に立つ正門は、店舗が土蔵から改築されたのと同時期に建てられたものと考えられています。 |

| 店舗 | 約121平方メートル | 切妻造、 |

荷物の積み下ろしをおこなうだし場のすぐ向かいにある店舗は、建築当初は土蔵として使われていましたが、忠敬が当主のころ改築し、商品の支払いや売買の記録をつける帳場を設けて現在のような形になりました。 |

| 炊事場 | 約26平方メートル | 切妻造、 |

煮炊きをおこなう場所である炊事場は、明治中期ごろに書院とつなげられたと考えられています。 |

| 書院(母屋) | 約85平方メートル | 寄棟造、 |

書院は、かつて忠敬の設計と考えられていましたが、現在では文政五年(1822)以降の建築と考えられています。 |

| 土蔵 | 約48平方メートル | 土蔵造、 |

旧宅の土蔵は、文政4年(1821年)の修理銘が残る、佐原に現存するなかでは、最も古い時期の土蔵です。扉は観音開きが普及する以前の土の引戸です。 |

この場所を住まいとした伊能三郎右衛門家は、代々名主を務める家柄で佐原でも最も有力な商人でした。家業は主に酒造業を営んでおり、当時の屋敷絵図には、酒蔵がいくつも並び盛んであったことがわかります。

現在の旧宅は、忠敬がいた当時から比べると敷地の広さは1/6ほどに縮小していますが、店舗や土蔵をはじめとして昔の雰囲気をよく伝えており、約640.2平方メートルの敷地と敷地内の建物が国の史跡として指定されています。

また旧宅敷地内には、江戸時代につくられた農業用水路の一部が残っています。かつてここを流れた水が小野川に流れ落ちジャージャーと音がしたことから、樋橋のことを通称ジャージャー橋と呼ばれています。現在は、当時の様子を復元して、30分ごとに水が流れるようになっています。この樋橋の落水は環境省の「残したい日本の音風景100選」に選ばれています。

家訓碑

家訓書碑(旧宅敷地内)

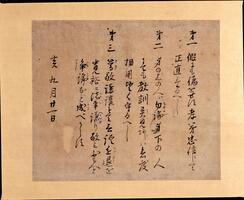

家訓書(現物)

旧宅内にある家訓書碑(左画像)は、忠敬が書いた「家訓書」(右画像)を石碑にしたものです。「家訓書」は、忠敬が長男の景敬に与えたと思われるもので、次のようなことが書かれています。

第一 仮にも偽をせず、孝弟忠信にして正直たるべし

第二 身の上の人ハ勿論、身下の人にても教訓異見あらば急度相用堅く守るべし

第三 篤敬謙譲とて言語進退を寛裕ニ諸事謙り敬ミ、少も人と争論など成べからず

(意味)

第一 かりそめにも人をあざむくことをせず、親を大切にし、兄弟は仲良くし、そして真心を尽くして正直でいなさい。

第二 目上の人はもちろんのこと、目下の人の言うことでも、なるほどと思ったら取り入れるようにしなさい。

第三 慎みをおぼえ、物のいいかたや所作、すべてのことにつけてゆとりをもち、決して人と争いなどをしてはいけません。

(※「家訓書」の展示・解説は伊能忠敬記念館にもございます。)

伊能忠敬年表

| 年号 | 年齢 | 事柄 | 史跡・資料 |

|---|---|---|---|

| 延享2年(1745) | 0歳 | 現在の九十九里町小関に生まれる。幼名三治郎 | 伊能忠敬出生の碑・伊能忠敬測量公園 |

| 宝暦元年(1751) | 6歳 | 母が亡くなり、父貞恒は兄・姉を連れて実家に帰る | |

| 宝暦5年(1755) | 10歳 | 父のもと(神保家、現在横芝光町小堤)に戻る | 成長の碑 |

| 青年期 | 土浦の某医者に医学等を学ぶが詳細は不明 | ||

| 宝暦12年(1762) | 17歳 | 佐原伊能家の婿養子となりミチと結婚。名を忠敬とする | 伊能忠敬旧宅 |

| 明和6年(1769) | 24歳 | 佐原の祭礼で紛争 | 八坂神社 |

| 安永元年(1772) | 27歳 | 佐原村河岸一件が起こる | 佐原村河岸一件(史料) |

| 安永7年(1778) | 33歳 | ミチと松島へ旅行に行き、『奥州紀行』を記す | 奥州紀行・竹駒神社・芭蕉句碑 |

| 天明元年(1781) | 36歳 | 佐原村本宿組名主となる | |

| 天明4年(1784) | 39歳 | 本宿組名主をやめ村方後見となる | |

| 寛政3年(1791) | 46歳 | 家訓書を書く | 家訓書 |

| 寛政5年(1793) | 48歳 | 関西へ旅行し『旅行記』を記す | 旅行記 |

| 寛政6年(1794) | 49歳 | 家督を長男景敬に譲り、隠居し勘解由と名乗る | |

| 寛政7年(1795) | 50歳 | 江戸深川黒江町に住み、高橋至時の弟子となる | 伊能忠敬住居跡碑 |

| 寛政12年(1800) | 55歳 | 第1次測量:東北・北海道南部測量 | 函館山忠敬レリーフ・測量経路・西別最西端の碑 |

| 享和元年(1801) | 56歳 | 第2次測量:関東・東北東部測量 | 九十九里町北極出地の碑・星座石・測量経路 |

| 享和2年(1802) | 57歳 | 第3次測量:東北西部測量 | 象潟・測量経路 |

| 享和3年(1803) | 58歳 | 第4次測量:東海・北陸測量 | 測量経路 |

| 文化元年(1804) | 59歳 | 日本東半部沿海地図を幕府に提出し、将軍家斉の上覧を受ける。以後幕吏に登用される | |

| 文化2年から3年まで(1805から1806まで) | 60歳から61歳まで | 第5次測量:畿内・中国測量 | 測量経路 |

| 文化5年から6年まで(1808から1809まで) | 63歳から64歳まで | 第6次測量:四国測量 | 測量経路 |

| 文化6年から8年まで(1809から1811まで) | 64歳から66歳まで | 第7次測量:九州1次測量 | 測量経路 |

| 文化8年から11年まで(1811から1814まで) | 66歳から69歳まで | 第8次測量:九州2次測量 | 坂部貞兵衛の墓・測量経路・伊能の碑 |

| 文化11年(1814) | 69歳 | 自宅を八丁堀亀島町へ移す | 茅場町忠敬住居跡 |

| 文化12年から13年まで(1815から1816) | 70歳から71歳まで | 第9次測量:伊豆七島測量(忠敬は不参加) | |

| 文化13年(1816) | 71歳 | 第10次測量:江戸府内測量 | 高輪大木戸跡 |

| 文政元年(1818) | 73歳 | 死去 | 源空寺墓・観福寺墓 |

| 文政4年(1821) | 大日本沿海輿地全図(大図214枚・中図8枚・小図3枚)及び大日本沿海実測録(14巻)が完成 |

忠敬のことや伊能図のことをより詳しく知りたい方は、「忠敬の足跡」のページをご覧ください。

香取市内で見る忠敬

伊能忠敬銅像(佐原公園内)

春には公園内の桜が満開となり多くの人たちが訪れます。

この銅像は 台座の高さ約5.5m、像の高さ約3.3m。測量中の姿をした立派な銅像で、作者は日本近代彫刻の先駆者として著名な大熊氏広氏によるものです。大正8年に当時の佐原町有志により建立されました。

象限儀のオブジェ

伊能忠敬記念館の建物の裏には象限儀のオブジェがあります。望遠鏡を覗いてみると、意外なものが見えるかもしれません。